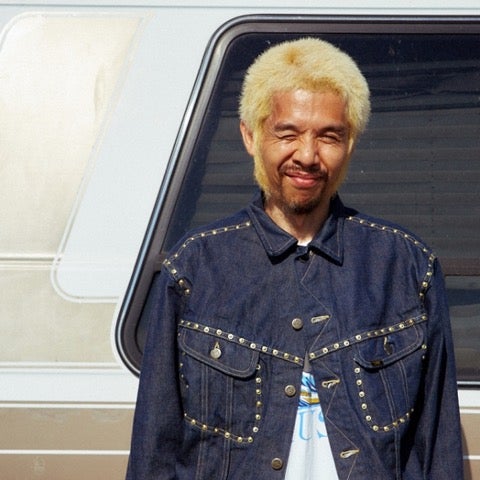

何気なく始めた焚き火が人生の転機となり、ワークショップの主宰や専門書籍の執筆、メディア出演など、さまざまなアプローチで焚き火の魅力を発信する“焚き火マイスター”の猪野正哉。そんな彼の目標は「焚き火を日常に取り戻すこと」。この連載ではキャンプ場以外での焚き火レポを通して、ロケーションによって様変わりする焚き火の魅力を全5回にわたり紹介していく。第5回目の舞台は神奈川県川崎市。

ー

この連載も今回が最後になる。港、寺、都心、高架下で焚き火をしてきた。そしてラストは河川敷である。羅列してみるとこの時代においては突拍子もない場所だ。ただ実際に現地で焚き火をしてみると、なぜか懐かしく感じた。

キャンプブームが始まり、焚き火が生業になった私はことあるごとに「焚き火は日常の延長にある」とインタビューなどで答えてきた。昭和生まれの私にとって、焚き火は身近にあり田舎で育ったことで、日常的に野焼きや家庭ごみの焼却、薪で風呂を沸かすなど、どこかで煙が上がっていた。自然と“火の怖さ”や“火の有難み”を知ることができ、生きるうえでのスキルが備わった。「そんなスキルはいらない」と言われてしまえば、元も子もないが、火を理解することは大事で、災害時にも役に立つはずだ。そもそも教わった記憶もなく、焚き火が身近にあったことで人間の本能として備わった。

それがいまでは、どんどん焚き火の敷居が高くなり、どんどん日常から離れていってしまっている。それが“焚き火=キャンプ場”になってしまい、キャンプをしないと焚き火に辿り着けない状態で、私としては違和感しかない。それに加え、昔は生活のために誰もが火を起こせていたのに、火を起こすだけで羨望の眼差しを受けることがある。それはそれで嬉しいが、どこかしっくりこない。なので、プライベートでは一切、火起こしをしないようにしている。誰でもできることだから…。

とはいえ、焚き火に恩恵を受けている身としては、いまの状態がベストかもしれないが複雑ではある…。

そんな原体験があることで、訪れて行った場所での懐かしさは、生活圏内ということからかもしれない。また今回は、私が思い描いている「焚き火を日常に取り戻すこと」を実現しようとしている「丸子橋焚き火ナイト」にお邪魔してきた。

民間と行政がタッグを組む「丸子橋 焚き火ナイト」

.png)

東京都と神奈川県の県境を流れる多摩川の川崎側の河川敷に場所はある。東京都側に渡れば高級住宅街で知られる田園調布で、川崎側は人気の街、武蔵小杉だ。こんな場所で、焚き火の許可が下りたのかと思ってしまうほどの好立地である。

代表である渡邉孝匡さんに話を聞いてみると、「川崎市と提携し、多摩川丸子橋河川敷の利活用における社会実験の一環」と昨年5月から“MARUKOBASHI TAKIBI NIGHT”をスタートさせた。行政が後ろ盾し、付いているとなると納得し、寛容な行政である。どことはいわないが、経験上、ビクともしない行政もあるので、羨ましいかぎりだ(笑)

.png)

不定期ではあるが、週末に開催されている。(開催時間は17時~21時)

焚き火道具がなくとも、レンタルできるので手ぶらでも問題ない。駐車場もあり、事前予約もしているが、ふらっと来て、入場料(大人1,000円、子ども500円)を払えば、誰でも焚き火を楽しめてしまう。

焚き火はコミュニケーションツールのひとつ

.png)

実際に私もふらっと行きたくなり、20時ころに立ち寄らせてもらった。焚き火道具は売るほどあるが、手ぶらで参加した。自分で焚き火をするのが通常だが、時間も時間だったので焚き火マイスターの特権を使い、スタッフさんたちの焚き火にジョインさせてもらった。ただ単に火を起こすのが面倒くさかったこともあるが、結果、ここで気づかされたことがある。

それは忘れていた、焚き火本来のコミュニケーションだ。

急に来たオジサンを受け入れてくれ、気さくに話してくれ、隣で調理をしていた若いカップルからはチャーハンをごちそうになった。何気ないことではあるが、僕が求めている焚き火の良さが集約されていた。それを若者たちに思い出させてもらった。なおかつ、焚き火を囲んでいる人たちをみると、みなが若く、興味を持ってくれていることが嬉しく感じた。

コロナ禍で他人との距離感が変わったこともあるかもしれないが、いまのキャンプシーンでは、ほぼお隣との交流もなく、話しかけてもガン無視されるほど、味気ない。昔は「寒いですね~」とか言いながら、近所のオジサンが焚き火に当たりにくるのが当たり前で、たわいない話をして去っていったり、お茶を淹れたりしてくれた。そもそも焚き火なんてたわいもないもので、世間話をする場所くらいのポジションであったが、いつのまにか共有されなくなってしまった。失われてから気づくとはよく言うが、つまらなくても何気ない会話や繋がりを持つことが好きだった。いまやキャンプシーンに限らず、日常的な当たり前のコミュニケーションも希薄だ。人間には言語があって会話できるのに勿体無いとすら思ってしまうほどだ。でも、僕も日常のシーンで人に気安く話しかけづらい。「見ず知らずの人には気軽に話すべからず」というような雰囲気が今の世の中にはあるからだ。

でも、焚き火を囲むと不思議と話しかけやすい。薪のはぜる音が間を繋ぎ、みんな火を眺めているから、相手の目を見ず自然に会話ができる。それにより会話自体のハードルが下がり、初対面の相手との会話や、普段話しづらい話題も切り出しやすくなるのだろう。繰り返しになるが、やはり焚き火は何気ないコミュニケーションの潤滑油なのだ。

焚き火がなくとも、当たり前にコミュニケーションが活発になることがもちろん望ましいとは思いつつ、なかなか難しいことだろうとも思っている。だからこそ、僕はコミュニケーションの場として「焚き火を日常に取り戻す」ことを目標に活動している。

やっぱり焚き火は良いものだ

.png)

電車や道路から見えることで、私のようにふらっとくる人もいて、気軽に来られる場所になっている。それぞれが焚き火を組むでもなく、自然と一つの焚き火に集まっていく。それもお互いウェルカムな雰囲気で。ああ、やっぱり人は何気ないコミュニケーションを求めているのだなと実感した。

試験的な実施とはいえ、継続して、定着させてほしい。これだけ空が広々としていれば、わざわざキャンプ場に行かなくても良く、焚き火だけを楽しみたいなら十分である。

「焚き火を日常に取り戻すこと」は、ただ焚き火ができるだけではなく、他人同士の交流がキモになる。連載で訪れた場所は、ロケーションはもちろん、一緒に焚き火を囲んだ人たちとの繋がりがあってこその焚き火である。

今後も焚き火が持つ魅力を知ってほしく、日本中で焚き火をし続けていきたい。

撮影協力:MARUKOBASHI TAKIBI NIGHT

https://peoplestheatre9.wixsite.com/takibinight