お笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」のボケを担当している、平井“ファラオ”光に<偏愛>している物について語ってもらう連載企画。第二回目は、ロックンロールバンド、ザ・ローリング・ストーンズについて語っていただいた。「独自の音」に惹かれたというファラオによるテキストを読みながら、ぜひストーンズの音楽に触れていただけたら幸いである。

「聴いてみたい」がはじまり

5PM Journalさんでの5ヶ月連続コラム、前回はキティちゃんについて書かせていただいたが、今回は今年デビュー60周年、10月20日にはオリジナルスタジオアルバムとしては18年ぶりとなる新作『Hackney Diamonds』をリリースしたばかりのオバケロックンロールバンド、ザ・ローリング・ストーンズである。なんとキティちゃんよりも先輩にあたる(つまりALFEEよりも先輩)。

ロック好きにとっては改めて説明するまでもないバンドだが、60年代にビートルズのライバル的立ち位置のバンドとして登場し、ロックンロールのひとつの基礎を作り上げ、そこから今の今に至るまで一度も解散せず活動を続けている生ける伝説、それがローリング・ストーンズである。

勿論僕は年齢的にリアルタイムで彼らの黄金期と呼ばれる時代(60年代後半~70年代前半あたり)を体感しているわけではない。

そんな僕がどうやってストーンズと出会ったのか。なんてことはない、「聴いてみたい」と思ったことである。

僕のようなオタク気質の人間が音楽(に限らず)を好きになると、自分が好きなアーティストのルーツを知りたいという欲望が湧いてくる(それは芸人としての感性を鍛えることにもつながるので尚のこと)。となると当然クラシックロックに手を出すことになるわけだが、そうなると当然ローリング・ストーンズは避けては通れない。

そんな感性的好奇心をもって初めて手を出したストーンズのアルバム『メインストリートのならず者』(1972年)。再生ボタンを押して一曲目『Rocks off』の開始数十秒で僕は殺された。

ブルージーで土臭く、ホンキートンクでやさぐれた音。

これである。僕はこんな音に出会うために音楽を好きになったのだ。

それ以降僕はストーンズのアルバムを買い漁った。『Beggars Banquet』や『Sticky Fingers』といった誰もが認める名作群から初期のアルバム、最近のアルバムまで。時代によって多少の変化はあれど、どの時代もストーンズは魅力的であった。

古典的スタイルにこだわり続けた優等生

ではそんなストーンズの魅力とはいったいどこにあるのか。

まずはその唯一無二の音である。

特筆すべきは、世界最高のロックンロールバンドといわれるストーンズだが、こと演奏技術に関しては決して上手い方とはいえない。むしろプロとしての基準で見れば明らかにHETAPPIである。それも全員。

ミック・ジャガーのヴォーカルも、キース・リチャーズ&ロン・ウッドのギターも、チャーリー・ワッツのドラムも、60~70年代当時の基準で見ても明らかにHETAPPIなのだ(当初のリーダーであったブライアン・ジョーンズはギタリストとして上手かったとよく言われるが)。

しかしどっこい、表現とはテクニックだけで語れるものではない。世には個性派という言葉が存在するが、ストーンズの各メンバーなんかはロック界においてその最たる例ともいえるだろう。そしてその4人の個性的な音が組み合わさることによって、この世にふたつとない魔法のようなグルーヴが発生するのである。

その魔法のようなグルーヴこそが、エアロスミスやガンズ・アンド・ローゼズ、日本でいうなら忌野清志郎やブルーハーツなどが影響を受けたルーツの音ということだ。

面白いのが、それこそビートルズと比較されることの多いストーンズだが、表面的なイメージではビートルズは正統派でメロディアス。ストーンズは反骨精神のある野生児といった印象を持たれがちなところ。

しかしミュージシャンとしての本質は、テープの逆回転や民族楽器の導入など斬新で実験的な要素を取り入れまくった変質者がビートルズで、ロックの基礎であるブルースを強くリスペクトし、その古典的スタイルにこだわり続けた優等生がストーンズなのだ。

何しろそもそもバンドを始めた動機自体、売れたいとか認められたいという想い以上に(それもあったかもしれないが)、自分たちが若い頃に聴いて育ってきたブルースという素晴らしい音楽を後世に伝えたいという想いが根本にあったかららしい。

ブルースはロックを含めたあらゆるポピュラーミュージックの源流である。そんなブルースを直に感じ、影響を受け、そのうえで(図らずもか)独自の個性を乗せることでオリジナルとなる。

だからこそブルースという基礎がどんどん重要視されなくなっていった後世の時代のミュージシャンたちと比べ、足腰の筋肉をしっかり鍛えたうえでパンチを撃つことのできるストーンズは長生きしているのだと思う。

生き方という点においては確かにストーンズは反骨精神の塊だった。破天荒なライフスタイルはその音楽性とともに後のロックンローラーたちの手本となった。

例えばキースなどは、なぜテレキャスターを愛用するのかと聞かれ、「これが一番人を殴りやすいから」というとってもロックな返答をしている。実際過去のライブ映像で、興奮しすぎてステージに上がってきた客をテレキャスターを使ってハエを叩き落とすが如く迎撃するキースの映像が残っている。

しかし僕にとってはそんな彼らの生き方に対する共感よりも、やはりブルースに根ざしたストーンズ独自の音が単純にかっこいい、それに尽きるのである。

そしてストーンズといえばやはり注目されるのがミック・ジャガーとキース・リチャーズの存在だろう。

荒々しくもセクシーで粘っこく、一歩間違えると笑わそうとしてんじゃねえかとすら思う奇怪な動き。ミック・ジャガーはロックバンドのフロントマンとして後世のミュージシャンへの指標となったと同時に、真似しようにも真似できない唯一無二の領域にまで達している。しかも80歳に達して尚30代のような声とスタミナを保ってもいる。もはやX-MENだ。

キース・リチャーズは先に述べたように、テクニック面ではHETAPPIなものの非常に特徴的で味のある音を持っており、ビジネスマンとしての才能もあるミックとは違い(そんなミックの才能があるからストーンズはここまで売れたともいえるが)、純粋にブルースを敬愛し、純粋に自らの音楽に向き合う姿勢が表現者として非常に感銘を受けるところである(キースのソロアルバムは一般的にストーンズほど楽しめないだろうが、ストーンズよりも価値のあることをやっている)。

ロックバンドのひとつの様式美でもある『野性的なヴォーカルとクールなギタリストの対比』はストーンズが元祖でもあるのだ。

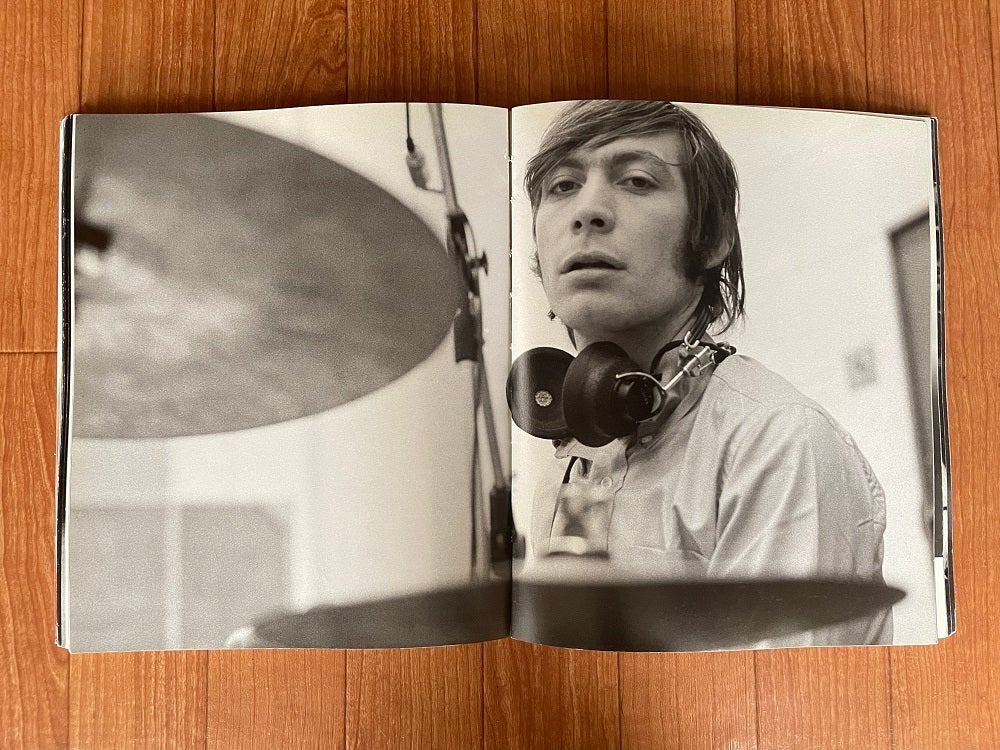

ドラマーのチャーリー・ワッツ(Charlie Watts)『The Stones 65-67/Gered Mankowitz(グラフィック社)』

ドラマーのチャーリー・ワッツ(Charlie Watts)『The Stones 65-67/Gered Mankowitz(グラフィック社)』

しかし個人的には、ストーンズのストーンズたる所以は3年前に亡くなったドラムのチャーリー・ワッツの存在なくしてありえないと思う。

ドラムという立場ゆえ昔から目立つ存在ではなく、そのプレイスタイルもジョン・ボーナムやキース・ムーンのような派手なプレイよりも、職人のような堅実さを重視したスタイルである。カメラに抜かれても無表情なことが多いため、ドラム叩いてる自覚ないんじゃないかと思うときがあるが、スネアが最も気持ちよく響く急所をしっかり捉え、その堅実な一発一発がストーンズの楽曲を程よくルーズに引き締め、そしてそのプレイこそがストーンズのあのグルーヴを生み出す原動力になっていると思うのだ。

そんなストーンズサウンドにおいて最大の原動力ともいえるチャーリーを失ったことで、さすがのストーンズも燃料切れになってしまうのではないかと思ったが、最新作『Hackney Diamonds』、まだ聴き始めたばかりなので本質が見えてくるのはこれからだが、名盤特有の芳醇な香りがぬらぬらと漂ってくる。

ソリッドなグルーヴ感というより、80年代的なポップ感覚を内包している印象だが(それだけに最後のミック、キースのみのシンプルなブルースが際立っている)、ドラムも含めてこれからどこまで聴き込めるか楽しみである。

ロックンロールは20世紀が生んだ最大の文化のひとつだ。

かつては若者にとってオノレの中に溜まったフラストレーションを世にぶつけるための最高の武器だったのだが、今やロックンロールという言葉は死に言葉にも等しい。

人々のフラストレーションのはけ口は、自らの思想を努力もせず、手軽に、責任すらも負わず世に響かせられるSNSがメインとなっている。

きっかけはあのベロマークからでもなんでもいい。

ロックンロールの基礎を作ったローリング・ストーンズを知り、芸をもって我を伝えることの重みの違いを学ぶべしである。

信念ある者だけが叫べ。

ロックンロール。