高尚な音楽と思われがちなクラシック音楽だけれど、本来はポップスやロックと同じで誰もが楽しめる懐の広い音楽だったはず。この連載では、写真家・大森克己が案内人となり、クラシック音楽にこれから触れようと思っている人のために音楽評論とは違った視点でクラシック音楽を解説。第四回目は曲を聴くと大森自身への近似性を感じるという作曲家フランツ・ペーター・シューベルトを紹介する。

現在のポップソングへの流れを感じる作曲家シューベルト

自分が一番好きな作曲家っていったい誰なんだろうと考えることが時々あるけれど、これがなかなかに難しい問いで、その時々の気分によってバッハが心に響くときもあり、モーツァルトだったり、ジョスカンだったりドビュッシーだったりして、コレが一番!というのは決めづらい。人生にはいろんなことが起こって、自分の輪郭や心の状態が常に同じである筈もなく、家族や社会や世界との関係も一定ではない。

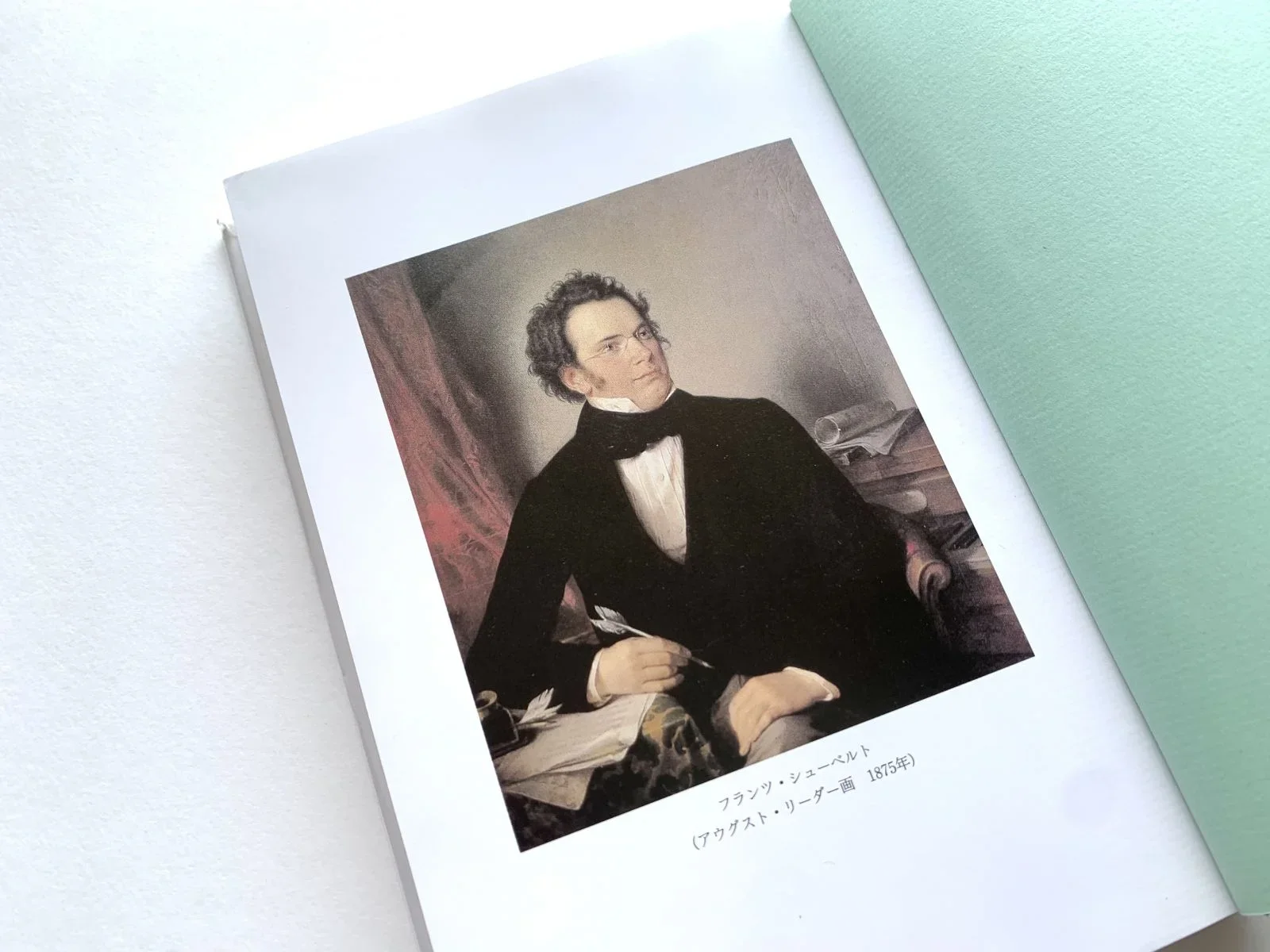

しかしボクにとって、その音楽をいつ聴いてもまるで自分の気持ちが等身大で表現されているように感じ、ひょっとしてこの人は自分に似ているのかもしれない、と感じる人がいて、それがフランツ・ペーター・シューベルトだ。18世紀末にオーストリア帝国の首都ウィーンで生まれ1828年に31歳で亡くなっている。彼が生きた時代のヨーロッパはフランス革命後のある種の反動の時期だった。

「シューベルトは不安定な過渡期に生きた。作曲家として成熟する頃には、ナポレオン時代の平等主義的な希望が色あせ、ヨーロッパ中の君主国が弾圧によって王政復古を祝っていた。オーストリアのメッテルニヒ王子の政権は、警察国家に他ならなかった。芸術家のサークルのメンバーのなかにはなおも革命を唱えるものもいたが、多くはビーダーマイヤー期の落ち着いた保守主義を受け入れた。シューベルトが登場した時期は、文学における盛期ロマン主義ーーーゲーテ、シラー、クライスト、ヘルダーリンーーーの直後にあたる。音楽は、ベートーベンがたしかにそうした動きを開始してはいたが、まだロマン主義的に逆巻く感情を十分に解き放つに至ってはいなかった。そのため、シューベルトは創造上の矛盾だと分かることになるものにとらわれていた」※

.jpg)

「ロマン主義的に逆巻く感情」というのは、最初にシューベルト、特に歌曲を聴いた時に感じる気持ちに相応しい言葉だと思う。貴族社会から市民社会への流れのなかで、神の恩寵としての音楽ではなく、宮殿のBGM でもなく、ただの一個人の「わたしの気持ち」や「オレの叫び」のような心のなかを、同時代の詩人の言葉と共に音楽として表現したのがシューベルト。そこには現在のポップソングとダイレクトに繋がっているような感覚がある。例えば『セレナーデ D957-4』

恋する人への思いが美しいメロディーにのせて切々と歌われている。愛する人を思う苦しさと喜びの交錯。この曲を聴いた方はどんな感想を持つのだろう?実は、ボクはこの曲をはじめとする多くのシューベルトの歌曲が苦手なのだ。あまりにも抒情的すぎて、自分の恥ずかしい部分、弱い部分に素手で触れられているような気がしていたたまれなくなる。そもそも自分の場合、ちっぽけな自意識や承認欲求から離れたいがために音楽を聴いていることも多々あるにも関わらず、否応なく自分との対話を強制されるようで鬱陶しい。そしてまた、その鬱陶しさこそが自分が生きている証であり、シューベルトはボク自身の鏡のように思えて来るのだ。「ねえ、フランツ、もうこれ以上は無理なんだ、ロマンティック過ぎて吐きそうだ」と、もし隣にシューベルトが佇んでいたら、話しかけてみたい。しかし、この音楽が訴えかけて来る切実さに蓋をして無かったことにしてしまうのは、人間の心や魂といった大切な根幹に対して不誠実であるようにも思え、いったいどうすりゃいいんだ。

.jpg)

あっというまに入れ替わるメランコリーとハピネス。シューベルトの音楽の不思議なところは、明るい響きと暗い響きがめまぐるしく入れ替わりながら現れることだ。さっきまであんなに晴れやかな気持ちでいたのに、いまは憂鬱。あんなに孤独で落ち込んでいたのに、身体中が未来への力で溢れている。この多動的な気持ちの浮き沈みが特にはっきりと感じられるのが室内楽とピアノ・ソナタである。特に死の年に完成された弦楽五重奏 ハ長調 D956 ほどセンチメンタルな音楽があるだろうか。第二楽章のアダージョは何度聴いても心を締め付けられる。予感のかたまりのようなメロディーと響き。弱さこそが強さである、という矛盾。宙に舞うピチカート。喪失と再生。

そして、シューベルトの音楽は長く、冗長である。「言いたいことがあって、あり過ぎて、それは確実に自分の中にあるもので、とても大切で、話を始めた途端、きょうは月曜日だったっけ、いやボクはいま船に乗っていて凪いだ海原を進んでいるのだが、嵐の予感は確実にあり、処方箋を誰かに通訳してもらわなければいけないのだが、ああ見て下さい、青空を。光が美しい!そのハレーションに目を閉じると、椅子に座った母が耄碌してボクのことを認識してくれずに悲しい、ほんとうはその人は母さんではなく、妹じゃないか。久しぶりに会ったのでたったいま思い出したのだが、ドナウのほとりの、菩提樹の生えている庭のあるレストランで一緒にビールを飲んでホワイトアスパラガスを食べたよね。身体が浮いて行く、ういていく、ういた、う、う、た。うただね。歌だね、歌をうたおう」こんな風にひたすら続いて行くピアノ・ソナタ。

.jpg)

モーリツ・フォン・シュヴィントという画家が1868年に描いた「シュパウン邸でのシューベルティアーデ」という絵がある。シューベルティアーデというのは彼を支えるパトロンの家で開かれた私的なサロン、音楽会である。様々な芸術家、友人が集い、親密な雰囲気のなかでシューベルトの音楽に耳を傾けている。ここで一体どんな音楽が奏でられたのか、どんな会話が交わされたのかを想像しながら、彼の作品のなかに濃厚に感じられる死の匂いや孤独のことを思う。少年時代に王立の「コンヴィクト」という寄宿制の学校でアントニオ・サリエリの下で音楽を学んだシューベルトは、そこで同世代の多くの詩人、画家、文人たちと出会い、友情を育み、31歳という短い生涯を終えるまで多くの友人に囲まれていた。にも関わらず、心に闇を抱え続け、身体の不調と戦っていた矛盾の固まりのような不思議な男。ボクにとって、一番自分に似ていると思えてしまう作曲家である。

『Moritz von Schwind Schubertiade』1868

『Moritz von Schwind Schubertiade』1868

※(アレックス・ロス「偉大な魂」より引用、『これを聴け』 柿沼敏江訳 みすず書房 所収)