高尚な音楽と思われがちなクラシック音楽だけれど、本来はポップスやロックと同じで誰もが楽しめる懐の広い音楽だったはず。この連載では、写真家・大森克己が案内人となり、クラシック音楽にこれから触れようと思っている人のために音楽評論とは違った視点でクラシック音楽を解説。第三回目は自分のルーツをリスペクトし、そのルーツを取り入れた解釈でクラシック表現を更新しているヴァイオリニスト、パトリシア・コパチンスカヤを紹介する。

裸足のヴァイオリニスト、パトリシア・コパチンスカヤ

このところずっとビヨンセの新譜『COWBOY CARTER』をヘヴィローテーションで聴いている。自身の内面に深く潜って、その声に耳を澄ませて確かめ育てながら、他者の声をしっかり受け止めて音楽を再定義する彼女の姿勢は本当に素晴らしいなあ。遠いところにいる人、逝ってしまった人、そしてまだ生まれていない未来の人間たちの喜びや怒りや叫びをしっかりと聞きながら、彼女の音楽にいまを生きる力と優しさが美しく重なりあっていることに感動する。

.jpg)

さて、クラシック音楽の世界にも自分のルーツをリスペクトし、西洋音楽の伝統を受け止めながらも、演奏の度に、録音を重ねるごとに新しいことに挑戦し続けているミュージシャンがいる。パトリシア・コパチンスカヤ(Patricia Kopatchinskaja, 1977年 - )、モルダヴィア・ソビエト社会主義共和国(現モルドヴァ共和国)生まれのヴァイオリニストである。母親もヴァイオリニスト、父親はツィンバロムという中欧・東欧発祥の打弦楽器の奏者。6歳でヴァイオリンを習いはじめた彼女は1989年に一家と共にウィーンに亡命し、ウィーンとベルンで研鑽を積み、2000年頃からから世界中のさまざまなオーケストラと共演し、近年は室内楽団の音楽監督や音楽祭のディレクションなども務めながら世界中を旅し続けている。

まずは彼女と両親の共演が見れる動画をぜひ!アメリカの The Saint Paul Chamber Orchestra のアーティスティック・パートナーに彼女が就いた際に作られたプロフィール動画である。

.jpg)

ボクが初めて彼女の音楽に触れたのは今から8年前の2016年。渋谷のタワーレコードの試聴コーナーだった。チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲が新譜コーナーで推薦されていて、冒頭の数分だけでも聞いてみようかとヘッドホンを装着したのだが、40分近く、初めから終りまで、ずっと立ちっぱなしで聞き続けた。第三楽章が終わった瞬間には思わずブラヴォーと声をあげて拍手してしまったほどだ。弱い音も、強い音も複雑なニュアンスに富んでいて、一聴すれば彼女がとんでもないテクニックの持ち主であることが分かるのだが、ボクが感動したのは、音楽に宿っている野生、人間が本来持っている野蛮さがむき出しのまま、生で表現されていることだった。初めて出会ったはずなのに、確かに自分はその感覚を知っているような気がした。土の匂い、路上の記憶、乳と香水と堆肥の混淆。エミール・クストリッツァの映画『アンダーグラウンド』の冒頭のファンファーレにも似た何か、ヨゼフ・クーデルカの写真作品の放浪の感覚。彼女は紛れもない何かの最前線に立っている人だ、と確信した。

Violin Concerto in D Major, Op. 35, TH 59: III. Finale. Allegro vivacissimo

.jpg)

ヴァイオリンという楽器は中東発祥のラバーブという擦弦楽器がルーツといわれ、それがヨーロッパに伝わって16世紀にイタリアで発展を遂げる訳だが、つまり、そもそもは(ヨーロッパから見て)オリエンタルなものである。クレズマー(東欧のユダヤ系の民謡をルーツに持つ音楽ジャンル)やロマ(ジプシー)の音楽においても重要な位置を占めていて、コパンチンスカヤの故郷であるモルドヴァは、そのクレズマーやロマの音楽の「本場」とも言える場所なのだ。そして数多くの作曲家や演奏家を輩出した彼の地は、数多のインスピレーションをクラシック音楽の作曲家に与え続けて来た場所でもあるのだ。

クラシック音楽というジャンルが高い精神性を宿した高尚な音楽である、というイメージは確かに世の中に流布していて、あらかじめ聖典であるかのように思っている人は多いのかもしれないが、実際のところ、様々な土地から影響を受けながら混血を繰り返して発展している訳で、コパンチンスカヤはそのことを最も体現している一人かもしれない。

まるで人間が喋っているように、時には動物が鳴くように彼女はヴァイオリンを奏でる。彼女の呼びかけに共演者が応え、誰かの叫びに彼女も応える。音楽が会話であり、対話であるということを彼女の演奏とアティテュードは思い起こさせてくれる。そして動画をご覧になっていただければ分かるように、ステージ上でいつも彼女は裸足で演奏している。音楽を演奏する、そして聴くという行為は、きっと耳からだけではないのだろうな。皮膚を通したり、骨で感じたり。

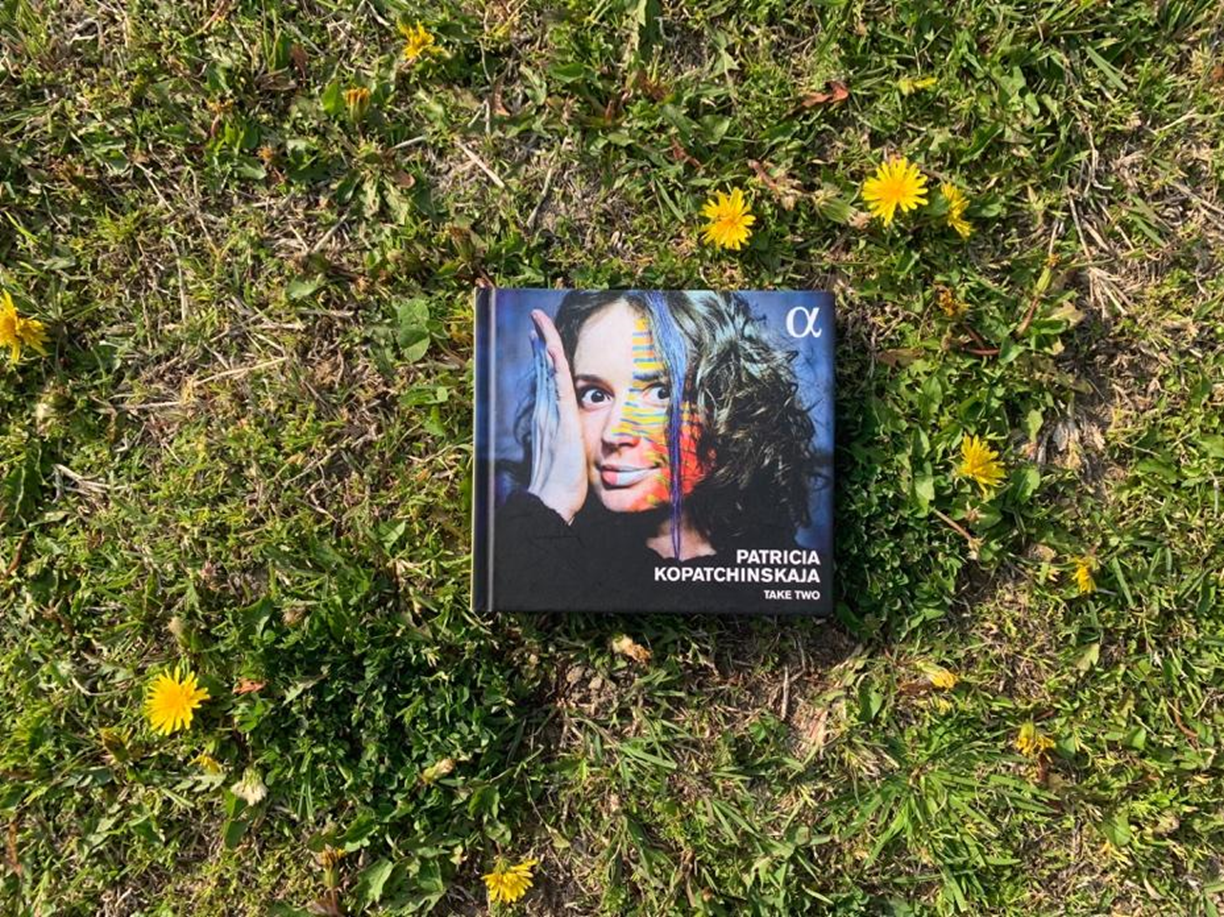

2015年にリリースされたアルバム『TAKE TWO』のライナーノーツには彼女自身が引用したジョン・ケージのこんな言葉が添えられている。「森には、何かを探しに行くんじゃない。そこに何があるかを見るんだ。」人間の想像を越える豊穣さに世界は満ちていることを示唆する素晴らしい言葉とともに彼女の音楽はある。なんだか勇気がわいてくるなあ。