あんきょ【暗渠】道路などの地下に埋設した水路を指す。

暗渠に関するさまざまな情報を発信し続ける、髙山英男・吉村生によるユニット「暗渠マニアックス」による連載企画。第四回は吉村生が「長細公園と水辺遊具」について語る。

*

再び書き手をバトンタッチし、吉村が筆を取らせていただきます。今回は、身近な暗渠サインとしての「長細公園」について、書いていきたいと思います。

「暗渠サイン」、すなわち暗渠を見つけるための目印となるものは、水門・銭湯・車止めなどさまざまあるが、確度はまちまちである。なかでも「公園・緑道」は、数としては暗渠ではないものの方が多いため、確度は低くなるだろう。しかしながら、幅広い世代に愛され、身近であり、何かを表現するうえでは大いなるポテンシャルを秘めているのが公園・緑道である。確度が低いからといって、ナメてはいけない。

新宿区にある大番児童遊園は、玉川上水余水吐という暗渠の上にある。オアシスに水を飲みに動物たちが集まってきたかのような雰囲気だ

新宿区にある大番児童遊園は、玉川上水余水吐という暗渠の上にある。オアシスに水を飲みに動物たちが集まってきたかのような雰囲気だ

緑道は、線形の公園ともいえる。遊歩道も然り。そこで私は、暗渠上にできた公園と緑道と遊歩道を全てまとめて「長細公園」という言葉で括っている。以下、長細公園という呼称を用いながら、暗渠が公園化された空間と、その魅力について綴りたい。(長細公園というワードは『水路上観察入門』を執筆するなかで出てきたものだ。)

長細公園の歴史~「めくる」面白さ~

Vol.2で書いた桃園川は、阿佐ヶ谷エリアでは概ね車道なのだが(一部遊歩道)、他のエリアでは長細公園になっていて、その違いには暗渠化のタイミングが関わっている。桃園川本流は、阿佐ヶ谷でいち早く道路になり、荻窪・高円寺・中野エリアでは概ね昭和40年代前半に暗渠化された。その暗渠化された桃園川は、まずは何もないまっさらな土地になった。時は高度経済成長期、子どもが増え、公園が不足し子どもが道路で遊んで危ないからと、暗渠上を公園にする自治体が相次いだ。その流れで昭和44年、「桃園川公園」もでき、すべり台や砂場、コイルトンネルなどの、カラフルで楽しげな遊具が多数設置され、子どもが押し寄せて遊んだ。

一方で、インタビューをしていると、地元の方が「遊具が設置される前の方が面白かった」とおっしゃることがある。寝転がったり焚き火をしたりと、創意工夫で気ままに遊べたからだそうだ。

平成以降は、モニュメントが所々に置かれた大人向けの緑道となる。しかしその一世代前にはカラフル遊具と子どもで賑やかな時代があり、二世代前には何もない空間で自由に遊ぶ子どもがいた。そしてその前は、汚い川に人々が顔をしかめる時代。さらにその前が清らかな川の流れる時代。このように長細公園の足元に重なる地層は何枚もあって、一枚一枚、めくっていける面白さがある。

.jpg) 現在の桃園川緑道(中野区)

現在の桃園川緑道(中野区)

なお、長細公園の地下に下水道幹線が通っている場合、地下は下水道局が、地上は自治体が管理する。そのため、ひとつづきのようでいて、区が変わると緑道の風景も変わる。急に看板の文言が厳しくなったり、地面の色が変わったりする。区の切り替わりによる長細公園の違いを味わうことも、じつは結構楽しみにしている。

長細公園のさまざま~名前と形状~

川を転用しているので、長細公園はとにかく長い。公園のくせに、細く長く続く。それだけでも風変わりなのだが、そのうえ、さまざまなバリエーションがある。

長いと書いたが、甲府市のたちばな児童公園のように、細長くはない公園が暗渠上にできている事例もある。

.jpg) たちばな児童公園。水生生物のタコがいるのは、はたして偶然なのだろうか。暗渠となっているのは、甲府城の二の堀だ

たちばな児童公園。水生生物のタコがいるのは、はたして偶然なのだろうか。暗渠となっているのは、甲府城の二の堀だ

自然河川だけでなく、上水や用水の上も公園になる。玉川上水の暗渠部分には、その名を冠した公園が連なっている。例えば、杉並区にある玉川上水第二公園には遊具が多く、見飽きない。

玉川上水第二公園。遊具の並べ方が細さを反映している。昭和44年にできた公園だ

玉川上水第二公園。遊具の並べ方が細さを反映している。昭和44年にできた公園だ

橋の名がつけられる場合もある。横浜市磯子区にある芦名橋公園には橋の一部やモニュメントがあり、芦名橋プールもある。下を流れていた芦名川よりも、芦名橋の方が有名だったためだろう。

川の名前がついていない場合もある。徳島市には、明らかに運河跡に作られた公園があったが、大西公園という名前だった。護岸だけがしっかりと残る。

.jpg) 大西公園。ここには1970年代まで水路があった。おそらく古くから近所に住む人だけが、わかっているのだろう。

大西公園。ここには1970年代まで水路があった。おそらく古くから近所に住む人だけが、わかっているのだろう。

つつましい…が、そういう佇まいもまたいいのだ。

名も体もがっつり川を演出しているのが、横浜市の「せせらぎ緑道」群だ。

(1).jpg) 横浜市都筑区にある浄念寺川せせらぎ緑道。暗渠化した川を地下に、フェイクの水を地上に流している。水車まで廻っている

横浜市都筑区にある浄念寺川せせらぎ緑道。暗渠化した川を地下に、フェイクの水を地上に流している。水車まで廻っている

横浜市の誇る長細公園シリーズで、フェイクのせせらぎが設えられ、大変すがすがしい。

その土地の独自性を表す長細公園

地域の名物を長細公園が取り入れている場合もある。「みんな違って、みんないい」ため、どんどん他のものも見に行きたくなってしまう。

板橋区高島平の前谷津川緑道には東屋などがあり和風なのだが、計画時に発行された新聞を見ると、実は江戸時代の街道のひとつ、中山道が意識されていた。高島平に中山道は通っていないのに、板橋区の名所であるからと、長細公園が区の名物を背負ったということになる。

.jpg) 高島平団地の間を縫うように存在する前谷津川緑道

高島平団地の間を縫うように存在する前谷津川緑道

名古屋市の中井筋緑道には、稲穂や瓢箪など独自のモニュメントが多い。かつて実際にあった田園風景を甦らせたい意図を感じるし、豪勢なのでついつい見たり撮ったりしてしまう。

横浜市港北区の新田緑道は近くに工場が多いからと、工場関連のモチーフが多用されている。

.jpg) 新田緑道の入口。ネジの車止めだなんて最高。他にもパイプや機械などが多数陳列されている

新田緑道の入口。ネジの車止めだなんて最高。他にもパイプや機械などが多数陳列されている

このように、路上観察的楽しみと歴史を掘りたい好奇心、双方を刺激してくる長細公園。今、設置後数十年がたち、各地でリニューアル工事をしつつある。例えば、浅草の山谷堀公園は改装後にかつて行き来していた猪牙舟が置かれるなど、独自の歴史が表現されるようになった。

工事を経て、川らしさはどう演出されていくのか。これからも目が離せない。

花見にいい長細公園

緑道にはその名のとおり植物が多いわけだが、その植物にも違いがある。

杉並区の井草川緑道にはサクラが多く、花見にちょうどいい。花見というと、ブルーシートを敷いて1箇所にとどまり宴会をする人が多いが、当方は移動式だ。上流から、桜のある公園で酒を飲み、ある程度したら一つ下流の桜スポット(給水ポイントと呼んでいる)に移動する。そのため酒もつまみもポータブルなものがよい。ゴール(暗渠の最下流がゴールである)する頃にはかなり酔っていて、帰宅に難儀することも少なくないのだが。

横浜の滝の川には、アジサイをウリにするその名も「滝の川あじさいロード」がある。

峰沢町にある、滝の川あじさいロード。崖下でアジサイが見事に咲きほこっている

峰沢町にある、滝の川あじさいロード。崖下でアジサイが見事に咲きほこっている

江東区の古石場川では、川跡の親水公園のなかに、地名に因んで牡丹園が設けられている。このように、長細公園に咲く花を軸に考えると、季節によって行きたい暗渠も変わってくる。

公園遊具と川の関係

私は好きな対象について、「知りたい」という欲望が強く働きやすい(「集めたい」「作りたい」など色々な人がいるだろうけれど、私のアドレナリンが最も分泌される瞬間は、何かを調べている最中なのだ。調べたことで満足をし、公表していない情報も結構ある)。長細公園に関心を持つと、次第に遊具のことも知りたくなってくる。特に、川だった過去を意識して遊具が置かれているのかどうか、ということを。

公園遊具はその材質により、鉄、コンクリート、プラスチック、木、と分類できる。そしてそれぞれを得意とする会社がある。プラスチックは比較的新しく、古くからあるのは鉄、コンクリート、木。木製は耐久年数が短いため、早い周期で取り替えられてしまう。暗渠化直後に設置されたものが現在も残っているとすると、鉄とコンクリートが主となる。

鉄製遊具が水辺を表現しているケースは少ないが、スイシャジム(『水路上観察入門』に詳述した)という水車を模した遊具がある。製造元の日都産業株式会社さんを訪ねたり、SNSで募ったりしてスイシャジムの設置場所を調査中だが、暗渠上に設置されている割合はそれほど高くないようだ。

.jpg) SNSで教えてもらった、群馬県前橋市のスイシャジム。通常、対象物と人を一緒に撮ることはないが、あまりの嬉しさに撮ってしまった一枚

SNSで教えてもらった、群馬県前橋市のスイシャジム。通常、対象物と人を一緒に撮ることはないが、あまりの嬉しさに撮ってしまった一枚

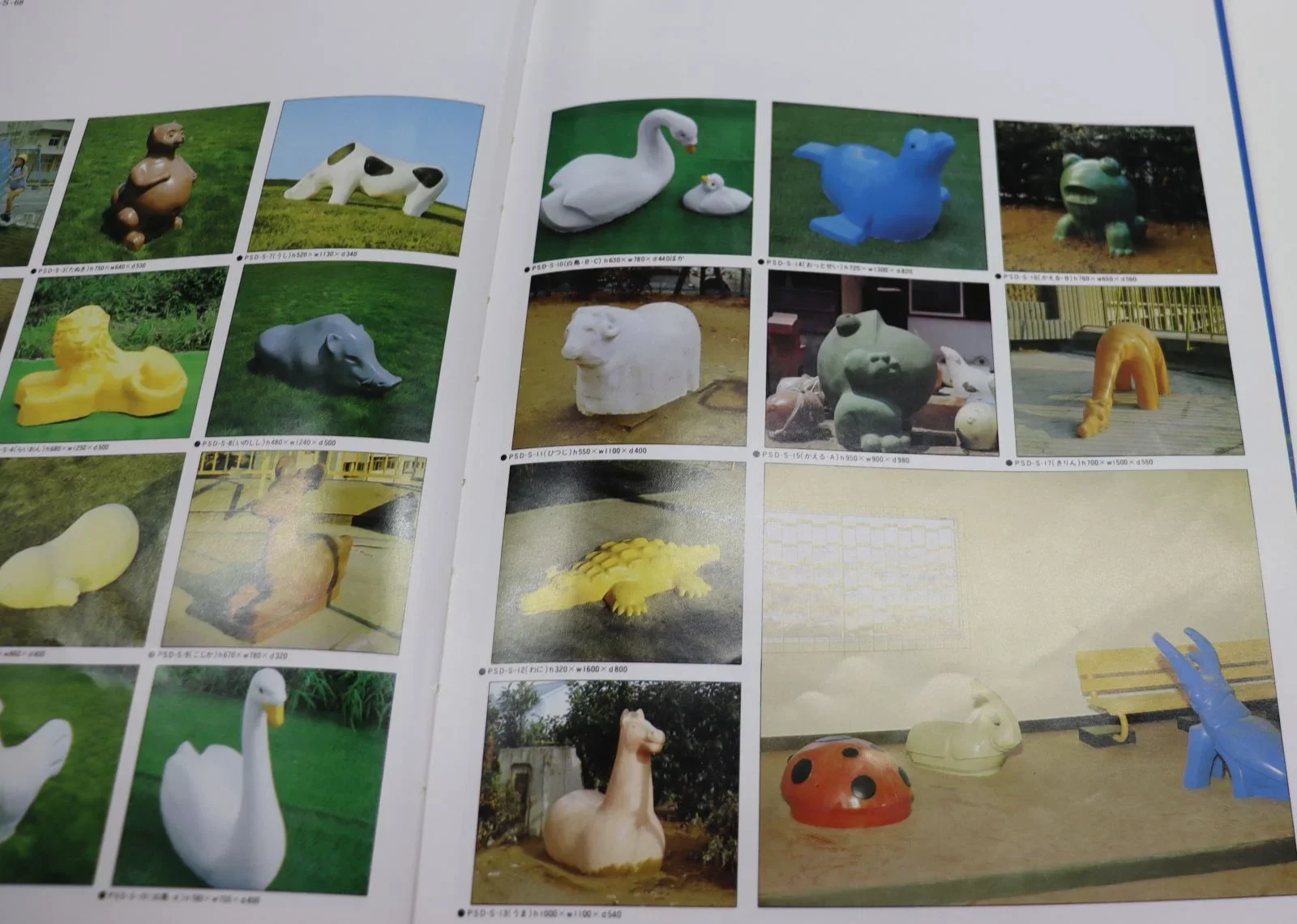

では、コンクリートの船や水生生物はどのように作られ、設置されたのだろうか。現在コンクリート遊具(※一般的にコンクリート遊具と呼ばれることが多い気がするが、より正確な表現としてはセメント遊具であり、工法的には「高度造形モルタル遊具」と呼ばれているそうだ)の多くを作っている、株式会社アンスさんを訪ねた。長細公園が多く誕生した昭和40年代、コンクリート遊具の大半は、前田屋外美術株式会社(現在は倒産している)が作っていたのだそうだ。

水生生物の遊具は川を意識しているのかという疑問を、当時を知る人に聞いてみた。そうすると、遊具の選択と設置場所は自治体(時には契約した造園業者等)が決定するという。誰が何を思ってそこにそれを置いたのかということは、60年近く経つ今、探ることが難しそうだった。しかし、解きたいという気持ちが次のモチベーションにつながるので、謎はあった方がいい。

前掲の写真にも見えるブタやゾウなどのデフォルメされた動物の遊具は、当時の芸大生がデザインしていたということもわかった。もしかしたら後日、著名な彫刻家になり、懐かしい気持ちでこの遊具を見ているかもしれない。ユニークな遊具たちが、さらに輝きを増す気がした。

.jpg) 杉並区のもと湿地帯にあるカエル公園のカエル。背後の椅子も前田製で、「ふくろう」。今見ても秀逸なデザイン

杉並区のもと湿地帯にあるカエル公園のカエル。背後の椅子も前田製で、「ふくろう」。今見ても秀逸なデザイン

それが載る当時のカタログをアンスの荒生社長が見せてくださった。商品名としては「かえる・B」だ。設置時は全身緑色だったこともわかる。

それが載る当時のカタログをアンスの荒生社長が見せてくださった。商品名としては「かえる・B」だ。設置時は全身緑色だったこともわかる。

さてこの長細公園、廃線跡が似たような状況になっていることもあるので、騙されることなかれ。廃線跡も私は好きだが、しかしやはり「そこに川が流れていた」、そして「今も足下に下水が流れている(すなわち暗渠化直前とほぼ同じ状況だ)」という暗渠の方が、どうしても引力としては優っている(私の郷里ではそこらじゅうに用水路が張り巡らされていたため、水路の方に親しみを感じやすいのかもしれない)。

それに、この長細公園の隣には、まだ川の続きがあるかもしれないのだ。私たちは、長細公園の景色や歴史や遊具を楽しみ、さらに、そこを起点として暗渠の旅に出ることもできる。どうですか長細公園のポテンシャル、すごいでしょう?