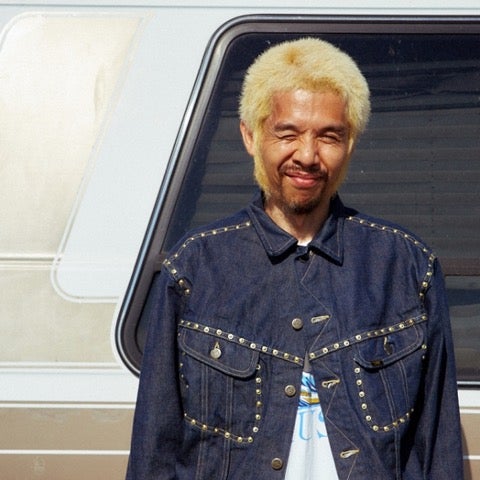

何気なく始めた焚き火が人生の転機となり、ワークショップの主宰や専門書籍の執筆、メディア出演など、さまざまなアプローチで焚き火の魅力を発信する“焚き火マイスター”の猪野正哉。そんな彼の目標は「焚き火を日常に取り戻すこと」。この連載ではキャンプ場以外での焚き火ルポを通して、ロケーションによって様変わりする焚き火の魅力を全5回にわたり紹介していく。第2回目の舞台は愛知県名古屋市。

ひと昔前までは「キャンプはしたいけど、焚き火で服が臭くなるからイヤだ」など敬遠されがちであった。しかし90年代以降で最大のキャンプブームが起こり、焚き火が格上げされ「焚き火の良い匂いだ~」と煙たがられないようになった。

とはいえ、焚き火ができる場所はほぼキャンプ場だけで、昔のように庭先などで気軽にできないでいる。地域の条例などを調べると実際は可能ではあるが、危険性や近隣住民などのクレームを考えるとかなりハードルは高い。やらない人からしてみれば、洗濯物が臭くなったりと煙は厄介者でしかない。もし私が逆の立場だったら、クレームこそ入れはしないがイヤな顔を全開でするはずだ。

ただ“焚き火の良さ”を知ってくれる人が肌感ではあるが増え、理解してくれるようになったことは確かである。そんななか、日本全国に居る“焚き火バカ”が、昔のように気軽に焚き火ができるようにと働きかけ実現したイベントにお邪魔してきた。場所は愛知県名古屋市にある東別院という由緒正しいお寺だ。

街のど真ん中でする焚き火は圧巻

訪れた場所は名古屋駅からほど近く、ビルが立ち並び、高速道路が近くを通っている。「え?こんなところでやっていいの?」と思ってしまうほどの場所であった。

それに加え、京都にある東本願寺を本山に構え、元禄時代から続く由緒あるお寺ときたものだ。

このときは知らなかったが、空襲で一度、全焼してしまっている…。それなのに焚き火を受け入れてくれるお寺の器の広さには、手を合わせてしまう。

京都の神社仏閣巡りをしていると、この看板が目に入ってしまう。

.png)

自意識過剰ではあるが私に言われているようで、しゅんっとなってしまう。タバコを吸ってしまった人はいそうだが、このような看板があるということはいきなり焚き火をした参拝客がいたと思うとなかなかのツワモノだ。

話を戻すとなぜできたかというと、焚き火好きな地元の有志が集まり、“URBAN NIGHT OWL”(通称:UNO)というキャンプフェスをここで立ち上げた。都会で焚き火やキャンプができることでわざわざキャンプ場にいかなくても気軽に楽しめてしまうイベントだ。運営スタッフはアウトドアメーカー社長や和紙屋のご主人、大学教授など、さまざまな職種の人が集まり、そのなかの一人が東別院の住職でもあるので心強いはずだ(笑)

日本人はやっぱり焚き火が好き

.png)

「危なくないの?」と思われてしまうが、境内は広く、安全面はしっかりしている。それに加え、勝手にイベントを行っているわけではなく、消防などに申請しているので問題はない。実際、どのイベントでも事前に消防の人によるチェックが入っていることは知っておいてほしい。

お邪魔させていただき驚いたのが、若者が多いことだ。キャンプ場だと30代以上が多くいる感じがするが、街中とあって層が違う。確かにキャンプは道具を揃えたりするとなんだかんだ財布にダメージを負ってしまう。そうなると焚き火は場所さえあれば、アウトドア気分を味わえてしまい、コスパがよい。

またお寺というシチュエーションに違和感があるかもしれない。ただ日本人の原風景としてお坊さんが落ち葉を掃き、それで焚き火をしているシーンは安易に想像がつき、焚き火との相性が抜群な場所だ。実際、座って焚き火をしていると静寂な場所だけあって、自然と気持ちが落ち着き、「あ~俺って日本人なんだな~。もしかしたら日本人の根っこには焚き火が染み付いているんだな」とキャンプ場では味わえない良さを体感した。

また視線を上げるといつもは無機質なビルがキレイにみえ、炎と組み合わさると写真を撮りたくなるほどだ。

大規模なイベントでも焚き火が行われるように

.png)

10月には名古屋テレビ『メ~テレ』のドデ祭でも焚き火ブースが設けられ、自然と焚き火を囲む人たちで賑わった。イベントではあるが、私が理想とする普段着のまま、見ず知らずの人同士が炎を囲み、たわいもない話をしている姿を見られた気がする。焚き火をきっかけに人が集まり、そこでコミュニケーションが生まれる。もちろんひとりで火と向き合うだけでもいい。

あらゆることが規制されて生きづらい世の中、しかしこれは裏方がしっかりいることで成り立っている。今後、誰もが火起こしから消火までできれば、なお良い方向に向かうはずだ。

また“名古屋の焚き火バカ”の焚き火への熱量があってこそで、私も見習わなくてはいけない。以前、いろいろな場所でできないものかと行政に掛け合ってみたことはあるが、見事に跳ね返されてしまった経験があり、それ以来、省エネモードになっている。熱意や日本人だなと思わせてもらい、次なる場所へと向かうことにする。